RUCKSACKMENSCHEN –

FLÜCHTLINGE UND VERTRIEBENE IN OLDENBURG NACH 1945

EINFÜHRUNG

Die jüngere Geschichte des ehemaligen Landes Oldenburg sowie seiner damaligen Hauptstadt, der Stadt Oldenburg, ist untrennbar mit dem Schicksal der Flüchtlinge und Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg verbunden.

DEUTSCHE AGGRESSION UND VERTREIBUNG

Die Flucht- und Vertreibungsbewegungen ab 1944 waren eine Konsequenz der verbrecherischen Eroberungs- und Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten, die von der Mehrheit der Deutschen unterstützt wurde. Aus der Niederlage der Nationalsozialisten folgte 1945 der Verlust der ehemals deutschen Gebiete und Besiedelungen in Ost- und Mitteleuropa, die von dort ansässigen Deutschen verlassen werden mussten.

OLDENBURG NACH 1945

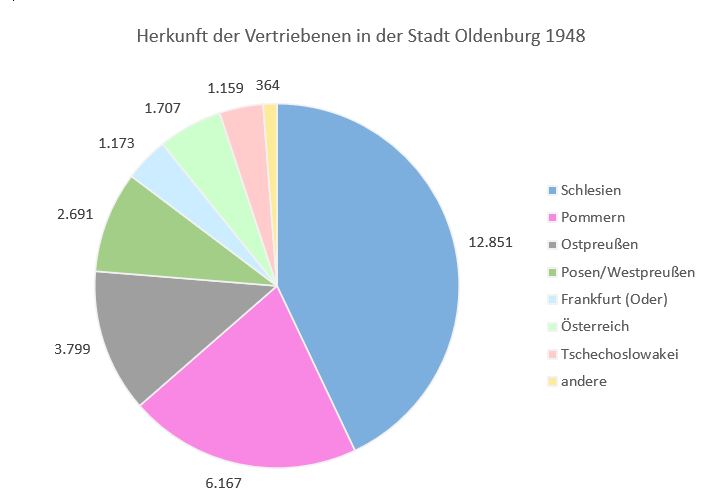

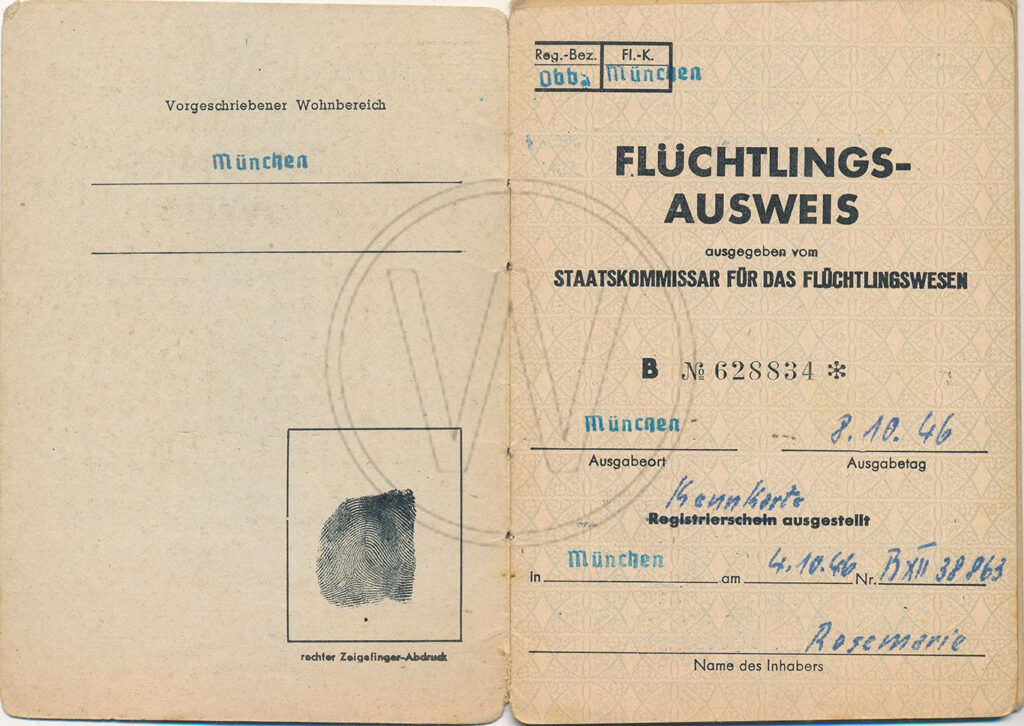

Das von Kriegszerstörungen weitestgehend verschont gebliebene Oldenburg bot vergleichsweise gute Voraussetzungen für die Aufnahme von Geflüchteten. Mit Beginn der Fluchtbewegung gelangten Vertriebene mit zahlreichen Transporten per Zug, in unorganisierten Trecks oder als einzelne Familien aus dem Osten auch in die Stadt und das Oldenburger Land. In dessen gesamten Gebiet wurden etwa 200.000 Flüchtlinge und Vertriebene aufgenommen. Das Oldenburgische Staatsministerium ordnete im September 1945 an, alles für die Unterbringung der erwarteten Flüchtlinge und Vertriebenen im damaligen Land Oldenburg zu veranlassen.

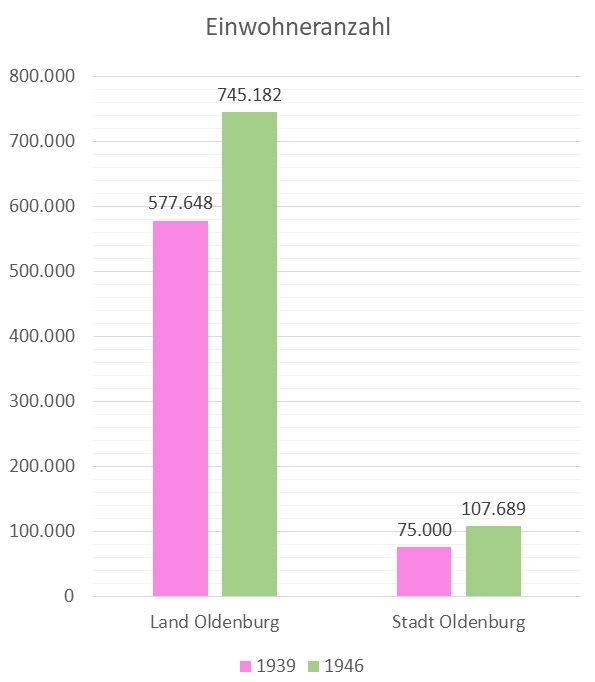

Zuwanderung von Flüchtlingen und Vertriebenen im Oldenburger Land.

FLÜCHTLINGE PRÄGTEN DAS GESICHT OLDENBURGS

Durch die Zuwanderungen entwickelte sich Oldenburg innerhalb kurzer Zeit von einer einst beschaulichen Residenzstadt mit etwa 75.000 Einwohnern vor dem Zweiten Weltkrieg zur Großstadt mit ca. 107.000 Einwohner im Jahre 1946 (Zur Erläuterung: Ab einer Einwohnerzahl von 100.000 spricht man von einer Großstadt). Das zog gewaltige Veränderungen für alle Bereiche des Lebens in der Stadt nach sich.

Während ein beträchtlicher Anteil der Flüchtlinge im Verlauf der Nachkriegszeit das Land Oldenburg verließ, blieben in der Stadt Oldenburg die meisten Neubürger dauerhaft und hinterließen dort ihre Spuren.

NACH DER ANKUNFT: WOHNUNGSNOT UND VERSORGUNGSKNAPPHEIT

WOHNUNGSMANGEL UND NOTUNTERKÜNFTE

Die ersten Nachkriegsjahre waren in Oldenburg und im Umland durch den Zustrom der Flüchtlinge und die daraus resultierende mangelhafte Wohnsituation sowie durch eine allgemeine Lebensmittelknappheit geprägt. Neue Wohnungen waren zunächst nicht finanzierbar, so dass die Neuankömmlinge in vorläufigen Behelfsunterkünften und privaten Wohnungen untergebracht werden mussten.

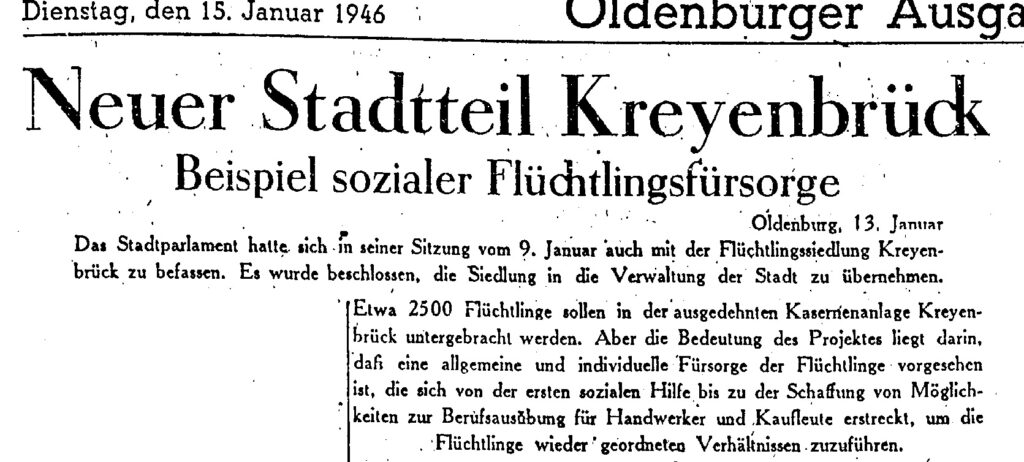

Die ehemalige Hindenburg-Kaserne in Kreyenbrück wurde zur Flüchtlingsunterkunft mit eigener Infrastruktur für den täglichen Bedarf umfunktioniert. Auch in der Dragonerkaserne in Osternburg waren Flüchtlingsfamilien untergebracht. Außerdem gab es u.a. Flüchtlingslager in der Hindenburgschule oder in Gaststätten wie dem “Grünen Hof” in Donnerschwee und “Wachtendorf” in Eversten.

In den Unterkünften wurden die Flüchtlinge und Vertriebenen meistens auf sehr engem Raum und in mangelhaft abgetrennten kleinsten Bereichen behelfsmäßig untergebracht. Diese Situation zog sich oft über mehrere Jahre hin.

Zusätzlich dienten an vielen Stellen im Stadtgebiet (Holz)baracken als Unterkünfte, etwa in Ohmstede, an der Ammerländer Heerstraße und im Dobbenviertel.

ZEITZEUGEN ERINNERN SICH:

Da wurde man von der Seite angeguckt, die dachten ja, wir sind Polen, dachten sie erst, aber nein, da merkten sie ja, dass wir deutsch sprachen. Und wir da eben in dem großen Saal untergebracht und dann wurden wir von da aus auf die Bauern verteilt. Und wir waren mit die letzten, weil wir so viele waren, sechs Personen wollte keiner haben, und da hat uns dann aber doch eine Bäuerin aufgenommen, die war Witwe und hatte zwei Zimmer, kleine Zimmer, und da wurden wir sechs dann untergebracht.

Eva H.

Wir waren in einer Schule untergebracht und hatten zwei Stockbetten für uns, das war alles. Die Koffer waren irgendwo auch im selben Raum untergebracht. Und dann ging es eben darum, die Leute zu verteilen. Und das ging nicht ohne Reibung. Und da auch mein Großvater bei uns war, war es nicht so einfach, dass wir alle zusammen blieben. Er hat dann extra ein Zimmer bekommen, irgendwo und ich weiß, dass ich immer mit Essen dann zu ihm gegangen bin, ihm Essen gemacht habe und so weiter.

Barbara H.

Und dann habe ich die Möglichkeit gehabt, bei meiner Tante dann zu schlafen. Sie hatte eine Küche gehabt, die von mehreren Familien da benutzt werden musste und da hat man nur einen Vorhang vorgezogen und auf der einen Seite wurde gekocht und auf der Seite vom Vorhang hat meine Tante und ich dann den Tag verbringen können. Es war nur ein Bett da, ich musste mit meiner Tante zusammen schlafen, es war keine andere Möglichkeit da.

Ernst-Robert K.

VERSORGUNGS- UND GESUNDHEITSPROBLEME

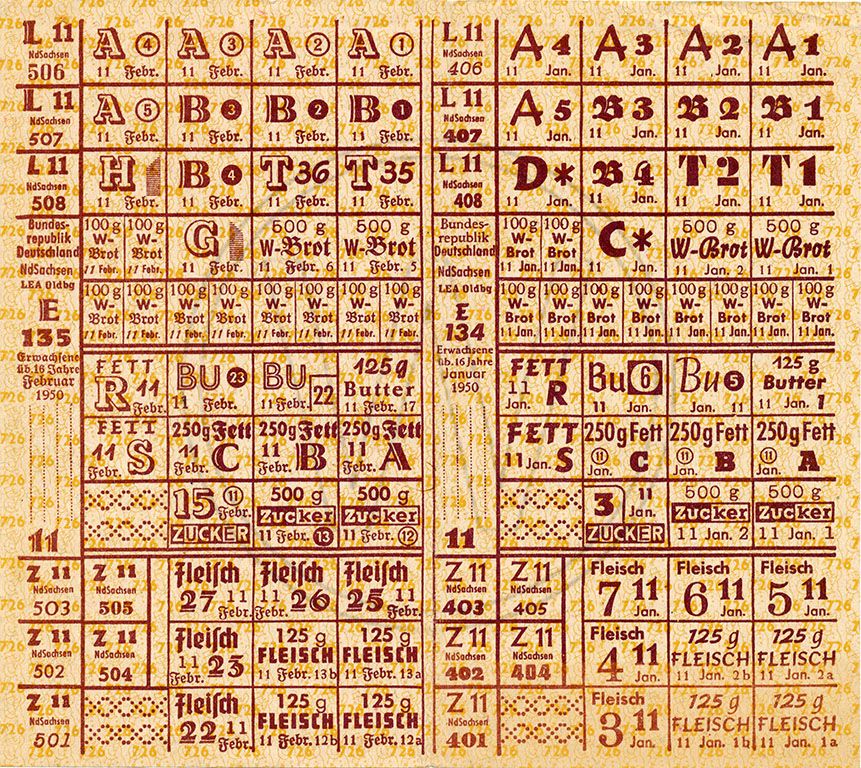

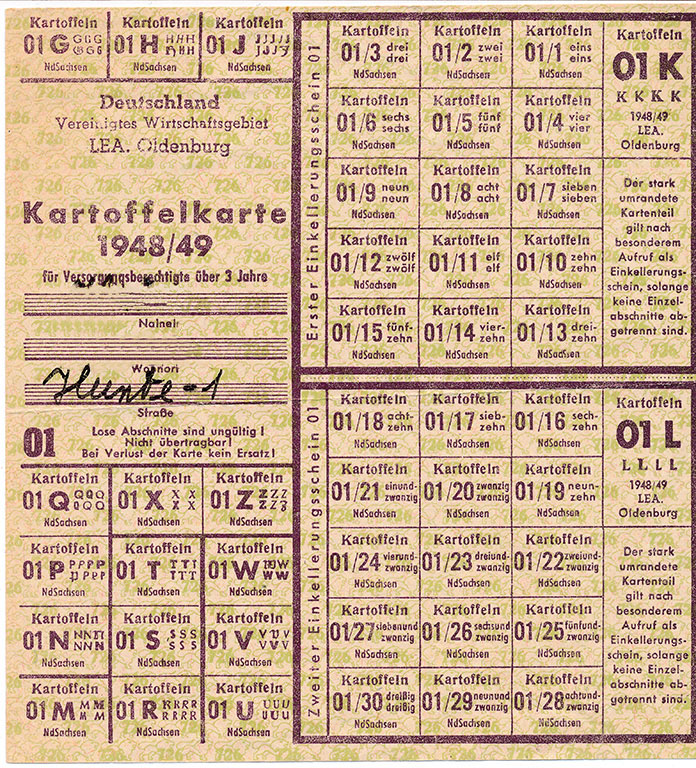

Nicht nur die Wohnsituation von Flüchtlingen und Vertriebenen in der Stadt Oldenburg war schlecht, sondern auch die komplette Versorgung der Neuankömmlinge mit lebenswichtigen Gütern war aufgrund der unmittelbar nach dem Krieg einsetzenden allgemeinen Lebensmittelknappheit, die die gesamte Bevölkerung betraf, nicht gewährleistet.

Krankheiten wie die Tuberkulose konnten sich ausbreiten. Die Stadt war wegen des Bevölkerungsanstiegs nicht in der Lage, eine ausreichende Gesundheitsversorgung zu ermöglichen.

Die Kinder waren vom Hunger und der Not in der unmittelbaren Nachkriegszeit am härtesten betroffen. Flüchtlings- und Vertriebenenfamilien hatten darüber hinaus zunächst mangels eigenen Gartens meist nicht sofort die Möglichkeit, sich – wie Einheimische – durch den Anbau von Gemüse und Obst oder Kleintierhaltung selbst zu versorgen.

Mit Hilfe der Besatzungsmacht wurde am 2. März 1946 die Schulspeisung eingeführt. Laut einer Mitteilung von Oktober 1947 waren es täglich 21.098 Portionen, die in der Stadt Oldenburg an fünf Tagen in der Woche an Oldenburger Schüler ausgegeben wurden.

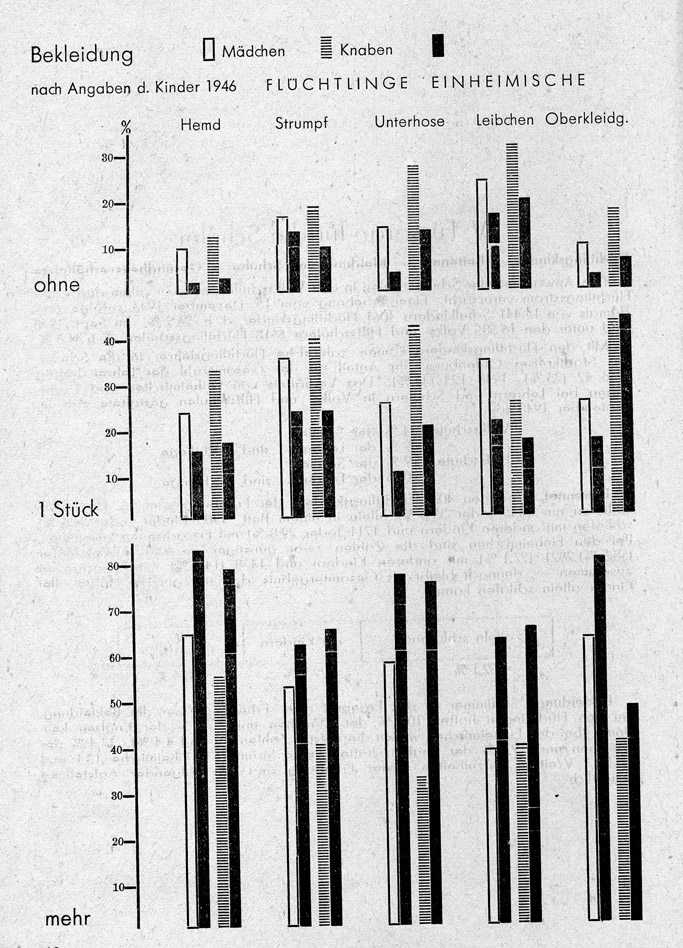

Die Situation bei Bekleidung und Schuhwerk war ebenfalls in der unmittelbaren Nachkriegszeit insbesondere bei den Flüchtlingskindern schlecht. Nach einer Erhebung bei Oldenburger Schülern im Jahre 1946 hatten z.B. bei den Flüchtlingen 10,2% der Mädchen und 12,3% der Jungen kein Hemd. Bei den Einheimischen waren es nur 3,2% und 4,4%.

Nur durch die Unterstützung von Hilfsorganisationen aus dem In- und Ausland konnte eine noch katastrophalere Lage verhindert werden.

WILLKOMMENSKULTUR ODER ABLEHNUNG? DER UMGANG DER EINHEIMISCHEN BEVÖLKERUNG MIT DEN NEUBÜRGERN

In der Nachkriegszeit hatten die Neuankömmlinge neben den Folgen der Flucht zusätzlich mit der Ablehnung der einheimischen Bevölkerung zu kämpfen. Obwohl es auch Ausnahmen gab, zog die Einquartierung der Flüchtlinge in Privatwohnungen fast immer den Widerstand und die Ablehnung der betroffenen Oldenburger nach sich.

Die Baracken, in denen die Flüchtlinge untergebracht und vom sozialen Leben isoliert waren, standen bei der einheimischen Bevölkerung ebenfalls in einem schlechten Ruf.

Manche Flüchtlinge versuchten in ihrer Notsituation durch sogenannte Hamsterfahrten aufs Land, Nahrungsmittel und Bedarfsgüter zu bekommen. Oftmals stießen sie aber auf Ablehnung, wie ein Lied aus der Zeit dokumentiert:

“Lieber Herrgott, lass uns bald nach Haus,

denn in Oldenburg halten wir´s nicht länger aus.

Wo die Bauern sturer als Panzer sind,

da ist keine Heimat für ein Schlesierkind.”

(aus Fern vom Paradies – aber voller Hoffnung, Vertriebene im Oldenburger Land. von Minke/ Kuropka/Milde, 2009, S. 243)

ZEITZEUGEN ERINNERN SICH:

…und dafür mussten aber die Bauern ein Stück Land hergeben. Und einer dieser Bauern kam dann zu uns, wir waren ja auf einem Bauernhof, und schmiss meinen Vater auf den Mist. Also wurde aggressiv. Dabei hat er sich den Arm gebrochen und es kam zu einer Gerichtsverhandlung und was für mich besonders peinlich war: Die Tochter war bei mir in der Volksschulklasse, später auch in der Konfirmationsgruppe.

Barbara H.

Sie waren nicht sehr erfreut über Flüchtlinge, jedenfalls da, wo wir waren. Das kann man nicht sagen. Sie waren nicht ablehnend, aber sie wollten auch mit den Rucksackleuten aus dem Osten nichts zu tun haben. Wir wurden als Rucksackleute betrachtet. So war das.

Ingrid P.

… und dann war, dass ich auch mit anderen Kindern da spielte, und da habe ich dann nur gemerkt, dass bei manchen, wenn die Kinder dann mal reingeholt wurden, da hieß es: Der Flüchtling, der bleibt draußen. Also, da habe ich mich gewundert, ich konnte das als Kind nicht so recht verstehen, warum ich nicht mit rein durfte…

Aber das waren nur ganz wenige, bei den meisten war das überhaupt kein Problem, wir haben wunderschön gespielt. Und dann war eine Bauersfrau, ein Gehöft, die hatte selbst 5 Kinder und ganz wenig …, aber wenn die ihre Kinder hinein rief, durfte ich mit reinkommen und dann bekam ich auch jedes Mal eine schöne Stulle Schwarzbrot mit dick Butter. Also die war sehr kinderlieb und freundlich und da hatte man das Gefühl, man war willkommen.

Gisela N.

… und da (in Bad Nauheim) gab es nicht nur Empfang. Es soll, aber das ist nicht nur soll, ich habe es nicht gehört, aber es ist eine Tatsache, dass gesagt wurde: “Loss de Zigeuner steh, de ziehn weidr”.

Barbara H.

Nein, also die Menschen, Menschen, denen wir begegnet sind, die haben uns nicht willkommen geheißen.(…) Sie haben nicht gerne abgegeben. Sie haben uns nicht so gerne bei sich gehabt. Und sie haben uns immer fühlen lassen, dass wir ihnen was weggenommen haben.

Ingrid P.

EINLEBEN IN DER NEUEN UMGEBUNG: SOZIALE, WIRTSCHAFTLICHE UND POLITISCHE TEILHABE

POLITISCHES UND GESELLSCHAFTLICHES LEBEN

Anfang der 1950er Jahre blühte das gesellschaftliche Leben in Oldenburg wieder auf. Über eine Mitgliedschaft in z.B. einem Sport- oder Kegelverein wurde es den Neubürgern ermöglicht, Kontakte zu knüpfen, sich zu engagieren und so am gesellschaftlichen Leben Oldenburgs teilzunehmen. Die Tätigkeit in einer politischen Organisation oder die Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft erleichterte manchem ebenfalls die Eingewöhnung in der neuen Heimat. Auch Ereignisse wie der Kramermarkt ermöglichte es Flüchtlingen und Vertriebenen, die Menschen in ihrer neuen Heimat kennenzulernen.

Eine gleichberechtigte politische Teilhabe von Vertriebenen läutete die Wahl des aus Ostpreußen stammenden Hans Fleischer (SPD) zum Oberbürgermeister Oldenburgs ein.

ARBEITSLEBEN

Die Stadt Oldenburg ließ aus Lastenausgleichsmitteln die sogenannte Ladenstraße am Pferdemarkt bauen. Sie bestand aus 13 aneinandergereihten, geklinkerten kleinen Ladengeschäften. Damit sollte einem Teil der nach Oldenburg gekommenen Flüchtlinge und Vertriebenen die Möglichkeit des Aufbaus einer neuen Existenzgrundlage gegeben werden. Die einzelnen Ladengeschäfte konnten die Betreiber von der Stadt mieten.

Beispiele für weitere Existenzgründungen sind das AEG-Werk in Kreyenbrück oder die Netzfabrik Kremmin an der Ammerländer Heerstraße. Auch gab es Existenzgründungen bei Fleischereibetrieben, z.B. die Fleischerei von Eberhard Monse, der mit einem Geschäft an der Dragonerstraße begann, oder die Fleischerei Gottfried Schröter mit dem Hauptgeschäft an der Donnerschweer Straße und einer Filiale an der Amalienstraße. Zu nennen ist ebenfalls Walter Braasch, der nach seiner Flucht 1949 zunächst eine Kfz-Werkstatt an der Bremer Heerstraße eröffnete. Für das Oldenburger Umland ist beispielhaft der Wursthersteller “Rügenwalder Mühle” zu nennen, dessen Gründer aus Rügenwalde in Pommern floh.

ZEITZEUGEN ERINNERN SICH:

Und da mein Vater ja nun als Friseurmeister, der war ja sehr kontaktfreudig und hat auch gleich ganz gut Fuß gefaßt, weil er auch dem Gesangverein beigetreten ist und dann hat er auch Treffen veranstaltet für die Flüchtlinge und Vertriebenen, die in dem Ort waren. Und insofern hat sich das alles ganz gut arrangiert.

Gisela N.

Durch unsere Kirche selber sind wir sehr gut angenommen worden, wir hatten da immer Unterstützung gehabt und bei dem alten Herrn, wo meine Tante eben gewesen ist und ich auch dabei sein durfte, der ist auch Adventist gewesen und ich hatte dadurch ein gutes “Angenommen Gefühl”, ich wurde gut angenommen, das ist sehr gut gewesen.

Ernst-Robert K.

Und mein Vater, der war Friseurmeister und gerade hatten sie das Glück, dass mein Vater das war, weil im Dorf der Friseurmeister so alt war, dass er aufhören wollte. Und mein Vater, da freuten sie sich ja, dass sie jemanden hatten. Naja, dann hat der vor dem Bauernhof in der Sonne die Haare geschnitten, den Landwirten und den Knechten.

Eva H.

Bis etwa 1960 waren die meisten Neubürger entweder in den Oldenburger Arbeitsmarkt integriert oder hatten selbst einen eigenen Betrieb gegründet.

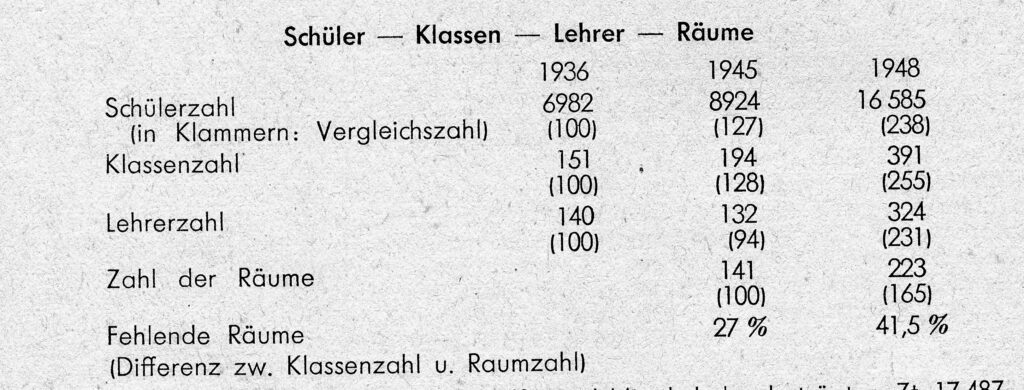

SCHULE

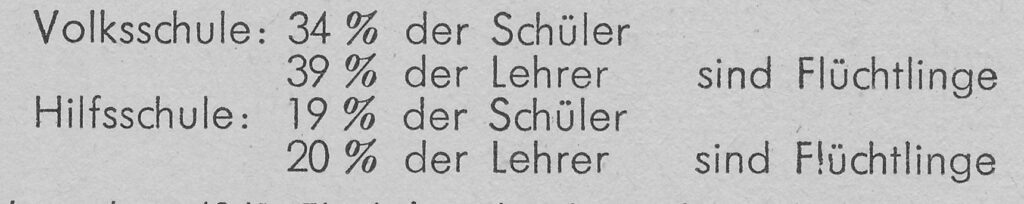

Der Anteil von Frauen und Kindern unter den Geflüchteten war überproportional hoch. Deshalb stiegen die Schülerzahlen in den Schulen rasant an. 1949 betrug die Klassenstärke der Oldenburger Volksschulen im Durchschnitt 44 Schüler, in der Mittelschule waren es sogar 45.

Mit den Flüchtlingskindern kamen zahlreiche (Flüchtlings)lehrer in die Stadt Oldenburg.

In der Folgezeit wurden deshalb auch viele Lehrer eingestellt, die zur Bevölkerungsgruppe der Vertriebenen und Flüchtlinge gehörten. Mitte der 1960er Jahre stammten drei Leiter Oldenburger Gymnasien aus ehemaligen Ostgebieten.

Innerhalb kurzer Zeit (bis 1948) entstanden neue Volksschulen, u.a. an der Brüderstraße, der Zeughausstraße und in Kreyenbrück sowie die katholischen Schulen in Kreyenbrück und Bürgerfelde.

ZEITZEUGEN ERINNERN SICH:

Es hieß oft: Die ist Flüchtling. Dann war ich ganz traurig und ich bin gelaufen, gerannt, damit ich die Schnellste war, damit ich mitspielen durfte beim Völkerball, ich war unheimlich sportlich, ehrgeizig, um irgendwie mitmachen zu dürfen, dazuzugehören. Flüchtling war ein bisschen außen vor. Das fand ich schrecklich, dieses Außenseiterdasein. Ich hab mir viel Mühe gegeben, dazuzugehören.

Helga B.

Natürlich merkte man, dass man eben nicht so willkommen war, das ist ganz klar, nicht. Ich bin dann ja noch zwei Jahre zur Schule gegangen in dem Ort, weil ich in der Kriegszeit zwei Jahre keine Schule hatte zu Hause und dadurch ist man mit den Kindern dann doch ein bisschen mehr in Kontakt gekommen und wir hatten dann auch noch einen schönen Turnerbund, dem bin ich auch beigetreten und das war dann mein Spaß, und da haben wir uns wieder ein bisschen mehr zu Hause gefühlt.

Eva H.

NEUE STADTTEILE, NEUE MENSCHEN

WOHNRAUMSTEUER

Durch den wirtschaftlichen Aufschwung in Folge von Währungsreform und Marschall-Plan konnte die Stadt Oldenburg die drängenden Probleme in Bezug auf die Versorgung und Unterbringung der Flüchtlinge schrittweise verbessern. Um das vorrangige Problem der Wohnungsnot zu lösen, beschloss die Stadt Oldenburg – übrigens als erste Stadt in Niedersachsen – im Oktober 1948, von ihren Bürgern eine sogenannte Wohnraumabgabe (SoWoFo) für einen “sozialen Wohnungsbaufond” zu erheben. Die Abgabe wurde zur Finanzierung des sozialen Wohnungsbaus in Oldenburg eingesetzt.

VON DER BARACKE IN DIE NEUBAUSIEDLUNG

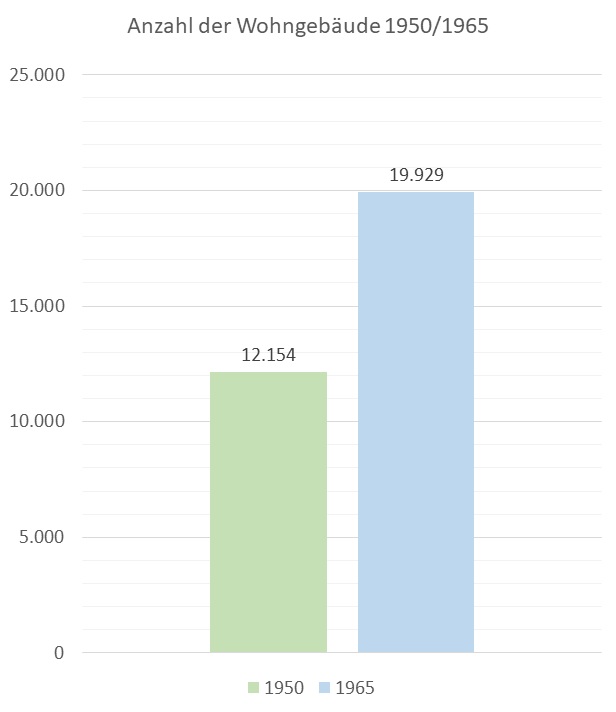

Anfang 1949 wurde der erste mit diesen Mitteln finanzierte Neubau an der Alexanderstraße fertiggestellt. In Alexandersfeld konnte eine Neubausiedlung unter Beteiligung der künftigen Bewohner errichtet werden.

Neue Siedlungsgebiete entstanden in der Folge u.a. in Kreyenbrück, Dietrichsfeld und Ohmstede. Zwischen 1949 und 1960 wurden etwa 14.000 neue Wohnungen in Oldenburg geschaffen. Mitte der 1960er Jahre konnten schließlich auch die letzten Flüchtlinge ihre provisorischen Unterkünfte verlassen.

FLÜCHTLINGE ALS BEREICHERUNG DES LEBENS IN OLDENBURG

Nicht nur neue Stadtteile entstanden – die Neuankömmlinge bereicherten ebenfalls das gesellschaftliche und kulturelle Leben der Stadt. Bedeutende Oldenburger stammten aus dem Osten, etwa der Bildhauer Udo Reimann oder der Zeichner und Bühnenbildner Wolf Gerlach, der für das ZDF die “Mainzelmännchen” schuf. Auch das politische Leben Oldenburgs wurde von zahlreichen Persönlichkeiten aus den ehemaligen Ostgebieten geprägt, denen mehrere Oberbürgermeister der Stadt entstammten. In der evangelischen Kirche brachten die Flüchtlinge ebenfalls ihre Glaubenstraditionen ein und konnten damit wesentlich zu einer Erneuerung der Oldenburger Kirche nach 1945 beitragen.

DIE INDIVIDUELLEN FOLGEN VON FLUCHT UND VERTREIBUNG

Aus der individuellen Perspektive ist der Verlust der vertrauten Umgebung einschneidend. Dass Flucht und Vertreibung für viele Betroffene eine traumatische Erfahrung darstellten und ihr Leben nachhaltig prägten, wird in ihren Erinnerungen und Erzählungen deutlich. Diese persönlichen Erfahrungen sind durch die Ankunft der Flüchtlinge in Oldenburg auch Teil der Oldenburger Geschichte geworden. Besonders gravierend und manchmal traumatisch war die Erfahrung der Flucht für diejenigen, die sie als Kind durchmachen mussten. Andererseits konnten sich die Kinder vermutlich besser und schneller in ihre neue Umgebung einleben als ältere Menschen, die bereits Jahrzehnte lang durch eine andere Umwelt geprägt worden waren.

Die Sehnsucht nach der alten Heimat blieb bei vielen auch noch nach langer Zeit wach.

Eine Frau aus Schlesien formulierte es nach über 40 Jahren nach ihrer Ankunft in Oldenburg so:

“Ich muss sagen, die Bangigkeit nach der Heimat blieb. Ich bin froh, dass wir nach Oldenburg gekommen sind, denn Oldenburg gefällt mir gut. Als zweite Heimat bin ich sehr zufrieden. Das ja. Aber meine richtige Heimat – ich bin 100 Prozent Schlesier. (…) ich träumte alle Nächte von der Heimat. (…) Also ich würde einmal von Oldenburg träumen, es liegt nicht drin!”

WAS BLEIBT IN ERINNERUNG? WAS WIRKT NACH?

ZEITZEUGENAUSSAGEN:

Ich, mit meiner Mutter und meiner Schwester habe auf dem Wagen meiner Tante mit Platz genommen. Meine Tante hatte einen Bauernhof und sie hatte ein Pferd und einen Ochsen. Und der Ochse mit dem Pferd, die haben sich gut verstanden und die haben diesen Wagen gezogen. Der Wagen war provisorisch bespannt mit Teppichen, Zeltplanen haben wir damals noch nicht gehabt. Und so konnten wir uns im Winter so ein bisschen notbehelfen. Und so ging es dann von Tag zu Tag weiter.

Ernst-Robert K.

Dann wurde meine Mutter zum zweiten Mal verschleppt. Und ich werde dieses Bild nicht vergessen, wie meine Mutter auf den Lastwagen sozusagen gestoßen wurde, und wie der Lastwagen wegfuhr, und wie ich hinter diesem Lastwagen herlief und meine Mutter am Lastwagen stand und ihre Hand ausstreckte und ich zu meiner Mutter bis der Lastwagen verschwand.

Ingrid P.

Dadurch, dass meine Mutter zwei Mal verschleppt wurde, hab ich ganz große Angst um meine Mutter gehabt, immer. Diese Angst hab ich nie verloren. Ich hab ein Leben lang Angst um meine Mutter gehabt.

Ingrid P.

Meine Tante, die wusste aber nicht, dass ich komme, also stand ich da alleine da. Ich kannte zwei Familien von Kind her aus meinem Dorf, aber sonst im Allgemeinen waren sie fremd für mich. Und dann nach etlichen Stunden ist meine Tante dann doch aufgetaucht und dann ist es das erste Mal gewesen, dass ich in Tränen ausgebrochen bin.

Ernst-Robert K.

Also Bahnhöfe haben mir immer ein bisschen Angst eingeflößt, das war für mich etwas Unheimliches, auch heute noch. Das empfinde ich nicht als schön. So ein Bahnhof hat für mich irgendwie auch so ein bisschen was Trauriges, Bedrückendes. Das ist mir hinterher jetzt vor Jahren aufgefallen, dass es glaube ich damit zusammenhängt, dass man damals da so angekommen ist und irgendwie ist da so irgendwas geblieben, dass man das so empfindet.

Gisela N.

Die Erinnerung ist natürlich im Wesentlichen gestützt durch Fotografie. Und diese Bilder nehme ich mit, Orte, die ich auch selber kannte und bei denen ich war und das wurde eben wach gehalten durch die Fotografie. Es gab viel Angst, es gab viel Bedrohung, Verunsicherung meiner Eltern, das sich unmittelbar auf mich auch geschlagen hat.

Barbara H.

Ich wurde dann schweigsüchtig, hab ein Vierteljahr nicht mehr gesprochen. Meine Mutter fürchtete, dass ihre Tochter jetzt verblödet sei durch die Flucht, aber das war meine Art und Weise mich mit der Flucht auseinanderzusetzen als Kind.

Ingrid P.

Also meine Heimat ist im Moment in Oldenburg. Aber ein Stück Heimat ist auch in Hessen, in diesem Dorf (War erster Ankunftsort). Ich war im letzten Jahr, habe ich mich mit meinem Bruder in diesem Dorf getroffen (…), also da gibt es viel Erinnerung und Heimatgefühle. Heimat ist schon aber sehr abstrakt eben die Gegend, das Altvatergebirge (Gebirge in Schlesien und Nordmähren) (…) Und mein Bruder sagte: “Jetzt kann ich verstehen, warum unsere Eltern so für unsere Heimat schwärmten, aber nie die Idee hatten: Wir wollen zurück, wir wollen wieder nach Hause oder irgendwie sowas. Das war abgeschlossen und da gab es auch keine Revanche und Revisionismus oder irgendwas in diese Richtung.

Barbara H.

Und eine dieser Episoden ist, dass ich gerne mit meinem Vater in den Wald gegangen bin und wir haben dort gespurt. Und das Spuren war entweder im Laub oder im Winter im Schnee. Und ich habe dann irgendwann mal meinem Vater gesagt: “Können wir nicht mal wieder in den Wald gehen, um zu spuren?” Und dann sagte er: “Jetzt kann man nicht in den Wald gehen, da sind Partisanen und das ist zu gefährlich”. Also das ist so eine Erinnerung.

Barbara H.

Meine Kinder, ich habe vier Kinder, acht Enkelkinder, die haben das Gefühl nicht, das ich vielleicht habe (…), für mich ist Heimat mein Geburtsort, da zieht es mich immer wieder hin. Ich bin in den letzten 20 Jahren fast jedes Jahr (…) immer einmal nochmal da gewesen.

Ernst-Robert K.

Meine Schwiegereltern, als sie mich noch nicht kannten, und mein Mann sagte, Rita ist Flüchtling, da haben die Eltern gesagt, “Ach, die taugen doch nichts, die Flüchtlinge”. Und dann lernten sie mich kennen und lieben und umgekehrt auch.

Rita F.

Aber das kann man im Rückblick gut verstehen, wenn plötzlich fremde Leute kommen und einquartiert werden, das ist ja für alle nicht schön, das ist schwierig. Heute versteht man das auch und ist nicht böse drum oder nicht nachtragend.

Gisela N.

Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen Zeitzeugen sowie denjenigen, die uns Fotos und Dokumente zur Verfügung gestellt haben!

Kontakt

Werkstattfilm e.V.

Wallstraße 24

26122 Oldenburg

info@virtuelldurchol.de

0441 – 12180